| 「神秘の子羊の祭壇画」とゲント ブルッセル空港に降り立ったのは、雲の厚く蔽われた11月28日午後3時半であった。マドリッドは快晴の日々が続いていたのに、ここベルギーは初冬の暗鬱な曇天模様である。ヨーロッパの冬は暗い、とよく耳にしたがそれはマドリッドではなかなか理解できない言葉だ。ピレネーの上空を越えると湿気を含んだどんよりとした空気が漂ってくる。確かにそれは言える様で、まずは細君の眼に反応した。カスティーリャ大地のカラカラに乾いた空気は眼の湿気さえも奪っていく。埃でも入ろうものならば、たとえそれが微細であろうとも、コンタクトレンズと擦れあってゴロゴロとした痛みの攻撃にあう。だからスペインでは目薬が離せない。これは細君の弁で、しかし僕は裸眼なので痛くはない。痛くはないがしっとりと湿気を含んだ空気は喉によい。数年前に立ち寄った夏の日は、喉がカラカラに渇いてベルギービールをしこたま飲んだけれど、曇天の今日はそれもそれほど欲しくない。 空港にてベルギーフランの両替と帰りの予約チケットを確認して電車に乗る。4年前ここに立ち寄ったとき「ここはフランス語しか通じませんよ」と言って、切符を2枚購入してくれた若い日本人音楽家女性のことを思い出す。しかし今日はすべて英語で通している。しかもすべて英語で返答される。ここ数年の急速なパソコンの普及による英語の浸透なのか?いやそうではない。もともとここは多言語国家であるのだ、ということを思い知らされる。

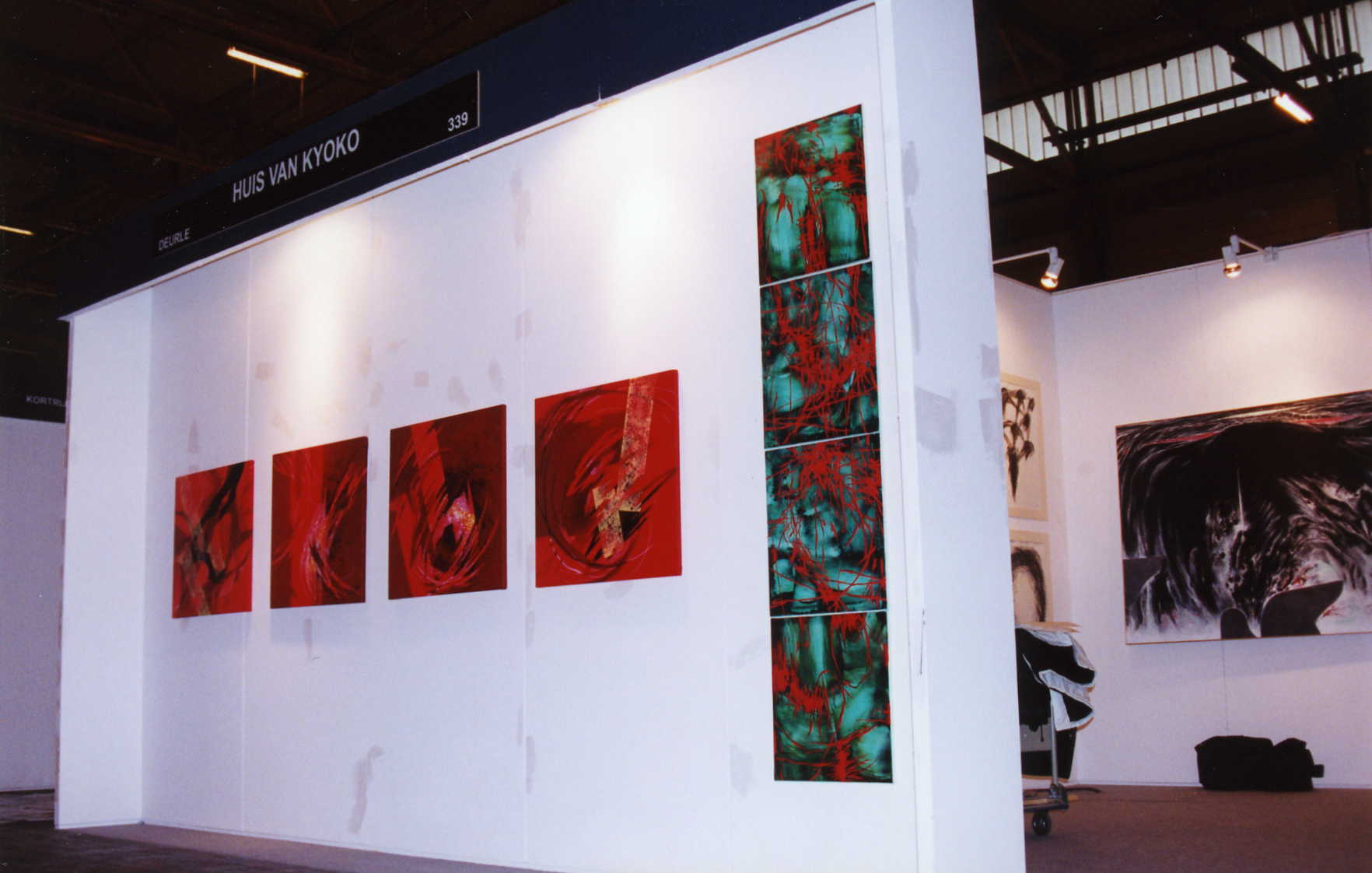

マドリッドのタバコと喧騒もなく、眼に入るもの肌に感じるもののいちいちを仕切りと褒めちぎる細君。僕たちが泊まった界隈は食通の人たちが多く来るレストラン街で、しかもライトアップされた歴史的建造物と運河が、絵描きが「絵のようだ」ということにすわりの悪さもあるけれど、まさに一幅の絵のようだ。ライトアップされた建造物をあとで調べたらフランドル伯居城であった。宿で荷を解きゲントに住むO氏に電話を入れるがなかなか通じない。腹が減ったので連絡は後回しとして、われわれは夕食を取りに街に出た。 ところで今回の小旅行は、LINEARTと称するゲントアートフェアーに参加するためだ。ベルギーはもとより欧州各国からのギャラリーが出店し、一大バザール会場となる。会場となっているEXPO(これがまた晴海のビックサイト並の大きさだ)に170からの店舗が並ぶ。数年前に見たNICAF展の寒々しい光景とは違って、オープニングとなった11月29日夜7時には、人の波で会場が埋まっていく。EXPO会場の場所がそもそもゲント駅からバスで2、30分ほど乗らなければならない不便な所であり、いわば索漠とした郊外にあって、しかし見に来る人は、確かに見ることを目的として来ている。作品の値段もそれほど安くはないのに、しかも初日であるにもかかわらず、そこそこに作品が売買されていく。物故作家となっている大家の作品(ベーコン、ウオホール・・)から、現存の大家・中堅・新人と、ありとあらゆる層の作家たちの作品が並ぶ。その熱気は、欧州のユーロ切り替えにおけるブラックマネーの存在だけではもとより解決できない。やはり美術への日常的なレベルでの接触の仕方が、その根幹にドスンと座っていること。僕はいま「その根幹に」と書いたけれど、ではいったい「その」とは何をさすのだろうかと、しばし考えてしまう。教育に携わる者としてそれは「教育の」と一般的に解釈すべきか、あるいは経済の構造か、それとも欧州の歴史に深く根付いている美術に対する愛着の度合いとでも言うべきか。はたまたいささか大げさに文化的パースペクティブというものへの、そもそものアプローチの仕方の違いとでも言うべきなのか。「その」が何をさすのか具体的な言葉を探せないでいるのだが、いずれにせよ経済効果の存在だけでこの会場があるのではないことは確かで、あるいはそこには「社交」という欧州人好みの制度が残存してもいるけれど、美術を媒介に自己を高めていこうとする人たちの熱気が、ひとつの大きな支えともなっている。若年から高齢までその層は厚い。そして美術は経済ともなりうる。その関係がとてもうらやましく思えてくる。涎をたらしつつ指を加えて見ていても何も始まらないけれど・・・ 翌11月29日、ようやく薄明るくなってきた朝9時に窓から外を眺めると雨が降っている。スペインを出るときはついぞ雨対策のことなど頭の片隅にもなかった。そうか、雨か・・・ 雨の中シティバンクとツーリストインフォメーションを探し、マドリッドで描いた作品2点を持参してトラムにてゲント駅に戻る。そこよりバスにて霧雨の中をEXPO会場に行く。日本人作家19人の作品が出店番号240番の店舗に展示してあり、僕もその壁に割り込ませていただく。搬入展示そしてオープニングには音楽も入る賑やかさであったことは先程書いた通りだ。交通の便・天候ともに良くないにもかかわらず熱気を帯びた会場が生まれるということは何故か。ひとつの疑問を胸に宿して細君とタクシーに乗り宿に帰った。 11月30日も雨。悔しいけれど雨傘を買う。150BF(約450円ほどか)。貧乏旅行をしていると150フランでも惜しくなるけれど、風邪など引いて体調を壊しても始まらない。「相々傘など欧州でしか出来ないね」と、戯れに細君と話しながら、今回のもう一つの目的である聖バーフ大聖堂にいく。朝10時半、ちょうどヤン・ファン・アイクの「神秘の子羊の祭壇画」の開帳時間である。入場料100BF。ここで1時間、トランシーバー型のイヤーガイドとともにじっくりと祭壇画を見た。一瞬の時間も「見る」ことに違いない。が、一つの作品に(とはいえ表裏合わせると20面のパネルからなる大作だが)1時間をかけるのも楽しいものである。それが1時間とは思われない日本語の解説も上手かった。3年前に見学したときはとても暑かったし疲れてもいた。人ごみの中、祭壇画の前を通過しただけの見学であった。幸いに今はオフシーズンである。しかも雨の早朝のためか、入場者はパラパラとしかいないので、じっくりと見ることが出来たのは幸いであった。欧州の古典、特にキリスト教にまつわる絵画を見るための約束事を知らなくても、見ることは出来る。それが絵画だからだ。しかし、知っていると別の見方も出来てくる。これも絵画の楽しい接し方でもある。

案内書によると、ヤン・ファン・アイク(1385?〜1441)は、兄ヒューベルトとともに1430年(頃)より1432年にかけてこの祭壇画を制作した。支持体は厚さ1センチほどのオーク材(樫)を使用し、チョーク粉末乳液に糊を混ぜた象牙色の硬めの下塗りを作り、その上に人物などの輪郭を描いた、とある(ちなみに僕が学生時代に習ったフランドル絵画技法は、胡粉と膠を混ぜて下地を作ったが)。次に薄い絵の具の層を、顔料を樹脂で包み込むように、何層にも重ねて仕上げていく(それはあたかも輪島の高級な漆細工を思い出す)。いわゆるフランドル技法と言われ、ここに油彩画の完成を見ることとなるのだ。 祭壇画の来歴もなかなか波乱万丈に富むもので、フランス革命、第1次、第2次世界大戦などの戦火を潜り抜け、1986年ようやくのこと現在の聖バーフ大聖堂のガラスケースに収まった。 まず第一にこの絵画の比類ない発色の美しさに驚く。そして描写の迫真性に圧倒される。両翼のアダムとエバの精緻な描写力は、後のアルブレヒト・デューラーに継承されていくものだ。中央の三連パネル、マリア・神・そしてヨハネ。その描写の一つ一つに、人間の智慧とはかくも創造に満ちたすばらしいことかと、至福のときを与えてくれる。油彩画はこの時を持って、かくて完璧に完成した。あとは崩れていくのみである。哀しいかな、こんにちの我々はただ単に彼らの残した遺産を食い潰しているに過ぎない。 冷え冷えとした大聖堂を出て、雨の街を散策する。この作品は決して審美的な目的で描かれてはいない。まず宗教活動の補助手段としてそれらは作られた。人は救われなければならない。キリストの血は聖なる子羊の血であり、人類の贖罪はあがなわれなければならない。しかし神の存在をなくしたこんにちの画家は何を描けばよいのか。それは生きている間の永遠のテーマであるとして、しかしその問題を解くカギはどこにあるのだろう?しばらくは欧州を彷徨ってみるけれど、簡単な問題ではないことも確かである。 明日のフライトが早朝のため、城の近くの宿を去ってブルッセルに移動する。宿の女将さんの抱いているコンセプトが今後どう展開するか、楽しみである。ここゲントはヤン・フートがキューレートする現代美術館もある。古典と現代を同時に含むことが出来るのは幸せだ。この美しい街を去るのは残念だが、またいつか訪れる日もあるかもしれないので、来年はユーロに変わるけれどベルギーフランは紙幣を取っておくこととして、翌12月1日ベルギーを後にした。ピレネー山脈は美しくその稜線を見せてくれたが、バラハスの上空は再び暑い雲に覆われ、マドリッドは僕たちが欧州に来て以来はじめての霧の街となっていた。

|