| 色料と支持体の触れるところ 平井 亮一(美術評論家)

菅沼稔はこのところ「ステイニング」にたちもどっている。すでに達成した複雑な重層画面という成果、つまり「パラフレーズ」される画面づくりをあえてたち切った。 かれはそれまでに、油彩という色料による重層のうねりと、褶曲線の集塊などなど、補色対比も加えて画然たる画面を形成していた。スキージーによる暗めの層と、面相によるあざやかな褶曲線とのあわいにかいまみえるあいまいな視像の深み…。これらはそれじたいの整序にしたがうように統括されつつ、さまざまな様態に「パラフレーズ」されている。2001年にいたって、このような収束の様相をかれは「ひとつのスタイル」の出来とみなしたけれど、たしかにそれは独自の達成といえるものであった。 とはいえ、画面とかかわるかれの実践形式を観客がこうしてみることはできても、そこで観客それぞれが感知しそこから「敷衍」するところのものが、かれじしんのそれとはたして重なるのかどうか一般的には不明である。にもかかわらず、いまふれたような視覚的な条件をそれとしてみることは観客にもやはり可能であって、われわれはそのようにみた構造をかれの実践形式とみさだめることはできよう。実際にかれはそうした画面を出来させ、ゆっくりとその精度を高くしてきたのである。 ところで、なにかをえがくのではなく、媒材をとおしてじかに画面とかかわる統合の実践、その形式という構えはしかし、絵画という媒体形式の物質的条件にかかる自問自答ぬきではありえなかった。媒材とはいえ、私たちの観念、いや手元からさえ乖離せずにはいない物質を、まずはそれが知覚におよぼす作用にまでたちかえり、たしかめ、そうした実践になにがしかのかたちをみいだすこと。すでに手にしていたひとつの「スタイル」からあえて身をはなした2002年以降にかれが当面したのも、そうした事態ではなかったか。「パラフレーズ」され、ひきのばされる統合のかたちは疎外されて、物質が乖離しようとするところ、すなわち色料と支持体とがじかに関連する基底にまでかれはたちかえるほかなかった。 このような還元を原理的な必然へとみちびくのは、思うに画面の外がわから、あるいは生活現実から画面とのかかわりにむけられる眼差しであって、そのことが当事者に余儀なくさせるのは、画面にむかって媒材とかかわることのもろもろの条件の問いなおしにほかなるまい。それだけに、そのことに発した営為の原理性は、きたるべき画面に知覚上の強度をあたえるよすがとなり、画面は一種の理念性さえおびることになろう。そのかぎりで、このような実践は時流をよそにつねにくりかえされてゆくはずのものである。ありきたりすぎる事例で気がひけるけれど、ジャクスン・ポロックの「ドリッピング」、ひいてはモリス・ルイスなどによる「ステイニング」を私たちがうけいれるのもそうしたことからであって、歴史上の現代神話を鵜呑みにしているからではない。 菅沼が、それまでの複層画面のしつらいを思いきって疎外し、むしろ媒材じたいの自己生成する構造につきうごかされるにいたったのは、スペイン滞在以降のことであるけれど、そのあいだにはたしていかなる心事が介入したのかは知らない。しかし「ペニトレーション」というこの変容は、アウシビッツに思いをいたし、アドルノに触発されたというかれのなみなみでない思いの、サルトルがいう「物質的アナロゴン」を画面にもとめること、つまりはそうした心事の表象にあたるものであろうか。むしろそれは、さきにふれた色料と支持体とが関連する基底をありありと指し示すことへの回帰を意味するものではなかったか。げんに、異邦での経験のなにごとかが作用して、そこへとかれをうながしたのかもしれない。そうであれば、この変容もまた相応の原理性を抱懐せずにはいないはずである。

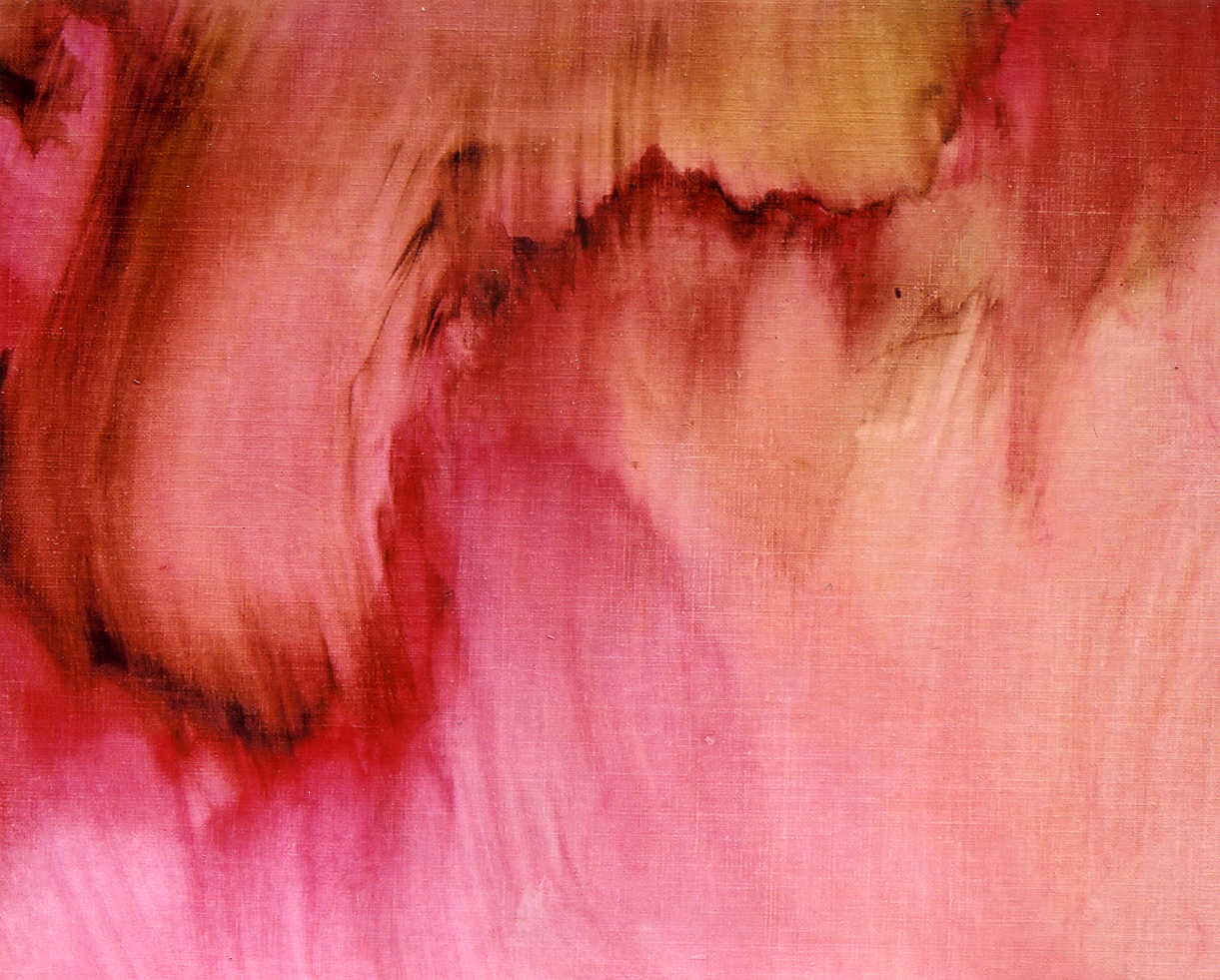

床にひろげた画布の上で色料の映発(かれはこれを「絵画のひかり」という)をたしかめ、なにごとか局面の顕現を待つ。手が、布が、そして筆がそれを扶け、媒油は流れ、拭われ、浸透する…。暗い色層に赤、ときには黄や緑が錯綜し、あたりをおし除け重なって隈をなす。えのぐは伸ばされ晒され、溜りはあいよせられ縁どりをとどめて刷毛の走りを曳く。彩度は高きと低きとその移りゆきをあいまいに露呈させる…。こうして、総体的に画面には不均等と反統括への意志がみなぎっている。とはいえ、それが如実に構造化されるまでいくどでも待たないかぎり、このような自己指示的な画面の原理性はあらわれず、ただのなりゆき画面にとどまりかねないあやうさと事態は隣りあわせなのだ。菅沼の作品がはらむ緊張もそのことに由来する。 さて、「ステイニング」ひいてはその知覚効果に依拠する「ペニトレーション」は、媒材と支持体との関連でその自己構造化のすがたが反統括、反秩序への徹底において顕現する機会にこそ、知覚への訴求力が高まる。このときに画面は他者の心身へと文字どおり「透過」することにもなろう。そのさい、画面上、物質の“乖離”は画家と観客とのあいだで原理的に最小限となる。とはいえ、このように直截的な画面の構造化が、反秩序の形式のいわば“きれの良さ”を十分に発揮するのはそう度たびあるものではない。かれの近作では、雲のように朦朧とした作品より、むしろえのぐの運びじたいがきわだった比較的小さな作品にそれがよく発揮されているのをみたばかりだ。かれはなおそれをもとめて熱い渦中にいる。あるいは、さらにきたるべき絵画のために…。 ちなみに、かれのこうした作品を松本陽子のそれと重ねてみるむきがあるとすれば、後者のむしろ整合的な視像統括とは異質のものであると、蛇足ながらそっといいそえておこう。 |