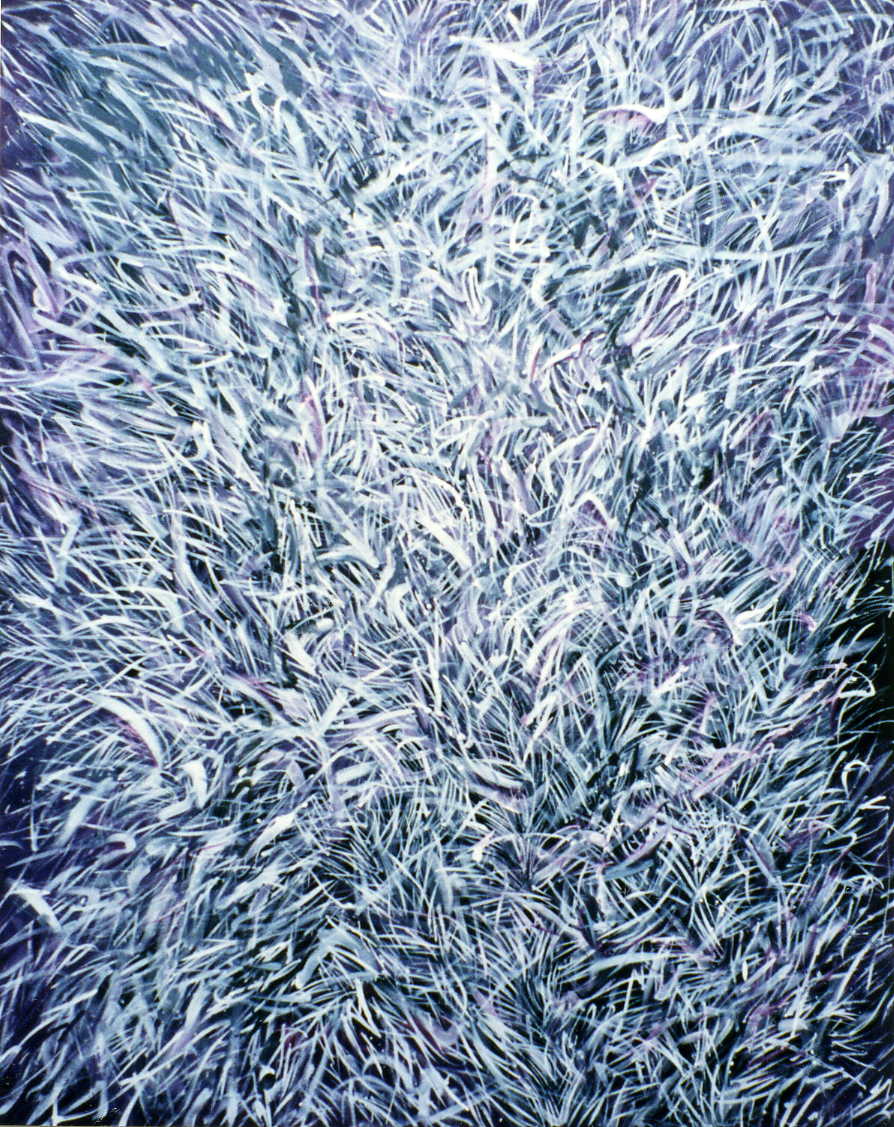

| ひとつの高揚ー穂高より 眼底に焼きついた形と色、そして眼前に漂う霊気。それは森の「もののけ」かもしれないし、天空の光かもしれない。自然界のひとつの「佇立」には違いないのだが、これをどう描くべきか、描く必然があるのか、そのことの配慮を怠らずに、私に降りかかる「気配」をたちどころにつかみたい。屹立する画面の前と後ろに漂うものを一撃のもとに奪い取るーこのスリリングな作業こそ、山巓への思いを秘めた高揚感であり、絵画の精神性に通底する。(「山と渓谷」1991年2月号、山のギャラリーより)

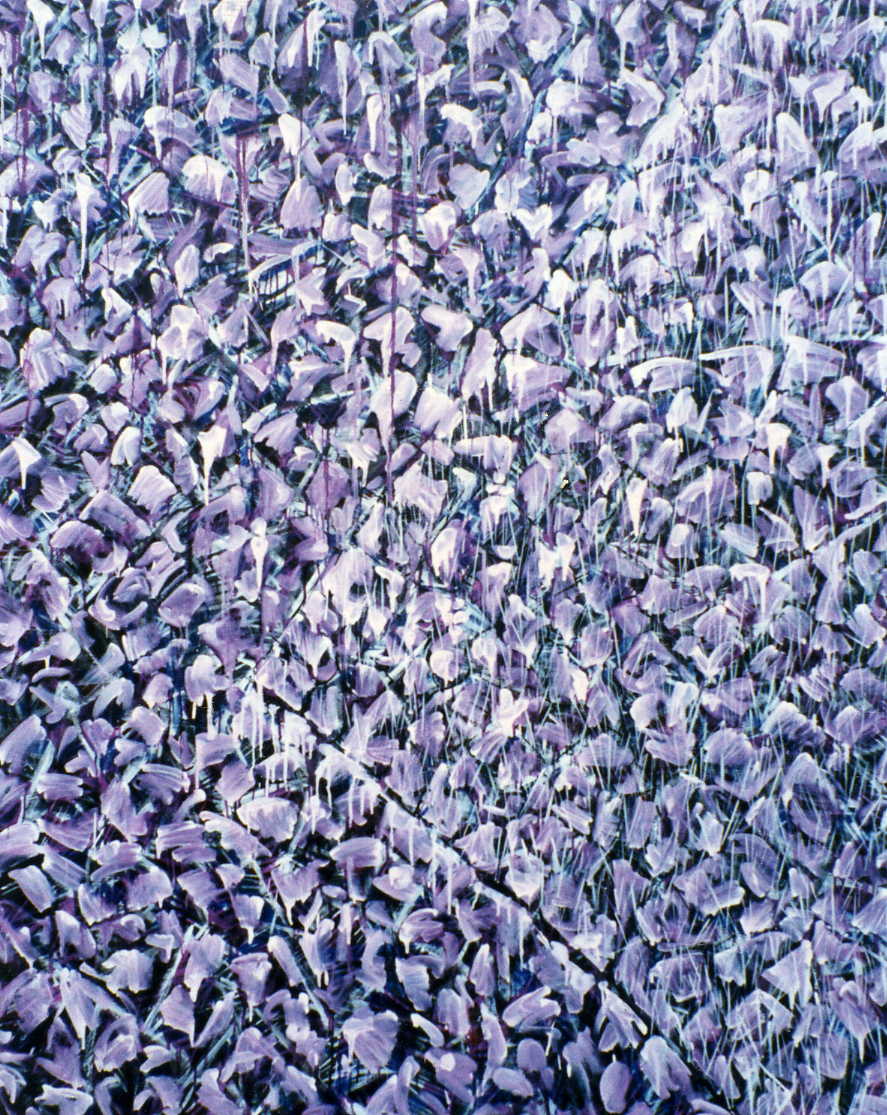

快晴であった。ゴジラの背のごとく立ちはだかる岩膚に向けて、光は中央に、あくまで中央に突き刺さっていく。そして岩膚から投げ返される図像が、真ん中から派生することの強固さを確立させる。画は中央にあり、面を分断する尾根は、垂直に屹立することと同じく、水平に拡散する。地は丸く、そして水平だ。

|