|

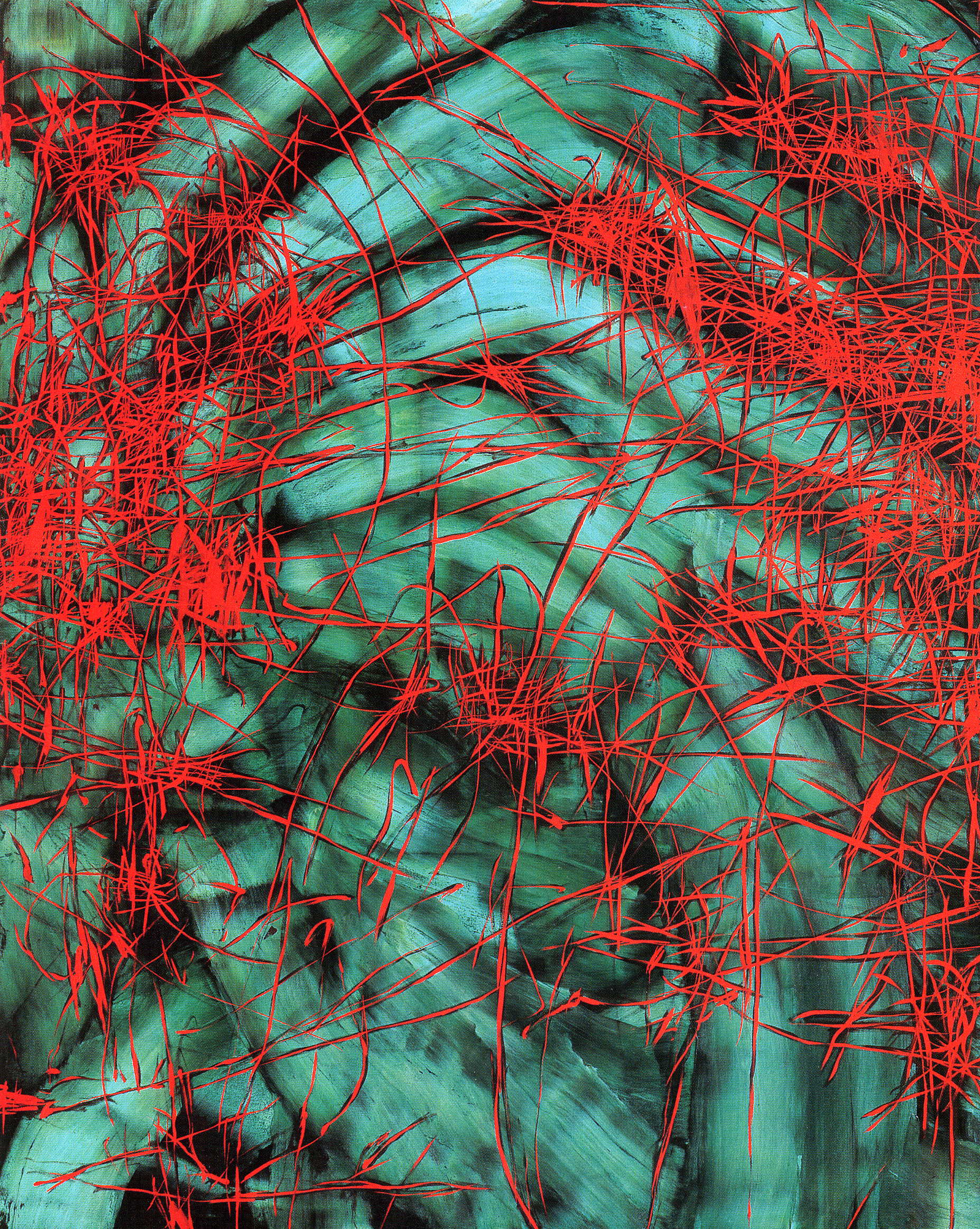

不可視のスクリーンの顕在化 菅沼稔の作品のために 赤、というよりも朱とさえ言いたい鮮烈な無数の線が重なり、走る。しかし走るとは言うものの、それは単なる身体的な運動性に委ねきったストロークではなく、全ての線条には引っ掛かりも屈折もそして中断も見られるだろう。線は画面外の左右の縁からやって来ては相互に強く引き合い、次第に線の溜まりを生み、面的な繊維体に成長しようとするものの、その一つ一つは自らを全うするというよりも、神経過敏にうち震えながら、素早く身を現しては消えてゆく切れ切れの線条なのである。それは一瞬後には中空にばらけ散逸しかねない、しかしながらせめぎ合うゆるやかな網状組織を形成していると言うべきだろう。そしてバックには大きなハケ跡のような緑色の半透明の塗布面が茫洋と唸っているのである。確かにその赤い筆致は速度感をもってフィジカルに描かれてはいるのだが、それはいわば単なる生なタッチのままに生きるのでなく、鮮烈でありながらも質量を持たない浮遊的な何かの影のようなものとなっている。いわば線は手業としての重みを強く示してゆくのではなく、かと言って、それを否定することなく、ここに全く異なる相貌で転生したのではないだろうか。 むしろ画家はその不可視のスクリーンの顕在化のために線条を重ねたというべきだろう。実際ここではほとんど物質的な立ち上がりは慎重に抑止され、代わりに画面はあくまでも横ざまに滑りゆくものの痕跡と化している。全面に描かれた赤線は、その背後の層との間に不可視の距離感を生んで、こちら側に張り付いているようなのだ。これまで様々の色のストロークの重なりによる不断の否定と現れの繰り返しを見せてきた画面は、色彩も絞り込まれながら、立ち現れるものの漂いは、最前面と距離の不確かな遠方の地点との二極に電気分解したかのような様相を呈することとなったのだ。 菅沼稔の数年ごとの個展等を通した展開には、身体的な描写性を全面に展開した強い表出性を孕みながらも、一回ごとに退転を繰り返しどこかで身を軽くしようとする、最終的には絵画への信頼を持っての不断にせめぎ合う姿を私は見てきた。とは言え、菅沼稔の作品について、私はその仕事の全体的な連関に意識的であったわけではない。今回はじめてこの作家に70年代から80年代中頃まで10年以上もの長い版画の制作歴が、ペインティングの前段として接合していることを知り、また同時に自らの絵画の位置づけとして長文の「絵画私論」を始めとした言語による点検作業をその制作に伴走させていたことに気づいたしだいである。「穿ちたい」「突き崩す」「迎え撃つ」「波動攻撃」・・・。作家の用いる言葉使いは、いずれも垂直のストラテジーをうかがわすものではなかったか。そこにはかつてのニードルを握って金属面を傷つけ腐蝕させ写し取っていたエッチャーとしての記憶も遠く響きながら、一筆ごとに描き進むこの画面上で何かの現れを待つ者の構えをよく示していただろう。 だがその垂直の指向は変容を遂げなかったろうか。これまで何層にもわたり、水平、垂直、あるいは円運動的に弧を描いていた様々の線の集積は、凶暴なまでに放埒ではあるが、いかにも重く物質とともに直接的な身体性のなかに閉じてゆくばかりであったのだ。しかし近年の作品では、半ば作者も知らない内に個なども越えてこの不思議な距離感を生むこととなり、画面は全体として透明に浮遊する皮膜的なスクリーンとして、いわば「影像的」なものと化そうとする。描くという偶有性の渦中にありながら、その全体はもう一度写し取られたものとしてみつめられることとなろう。その意味では版から解き放たれたといえども、そこでの絵画的営為は新たな姿で寄与しているのではなかろうか。「身体性」ということが言われるなら、慣習的で生な「身体」を最大限繰り延べにし、そこで初めて立ち会うべきであるだろう。確かにそこにはいまだ先入主が(無)意識に出て全体的に組織的な安定の方向に向かいがちで、当然さらなる自己投機が望まれるだろう。しかし画面は奔放に描かれながらもむしろただようような宙吊りの浮遊さを身に付け、揺らめく全体を作りながら、その現れをもフィルター越しに観測的に客体化できうる地点へと差しかかったのではあるまいか。今後の展開に期待したい。 天野一夫(京都造形芸術大学教授) |